BAK

(2012.5.30作成開始 完成は未定!)

表紙 |  作成者「竹の子会」 |

手話はろう者の創りだした言葉・言語。だから、ろう者の苦労の歩みを学ぶことが大切だ。

手元に、豊橋手話サークル「竹の子会」の創立30周年記念で作られ「続 目覚めのとき 昭和」がある。この冊子にはろう者にとって

大切な・貴重な記録(新聞切り抜き)が満載されている。

私が生まれて間もない昭和22年から昭和60年代までのろう者・手話に関わる資料である。私の関わりは昭和40年代中頃からだが、

今は亡くなった懐かしい顔も多い。この冊子により、全日ろう連結成時のお歴々がこの東三河へ来ていたことも知った。

この貴重な冊子の資料の保管者は朝倉由男さんで、私が手話を始めた頃の愛知県ろうあ福祉団体連合会の会長さんだ。

この冊子作成のために、竹の子会の方は朝倉さんとの信頼関係作りから始め、朝倉さん宅の掃除までしたと聞く。資料を借りるまでの

苦労と、作成までの大変な努力を聞き、是非「続 目覚めのとき 昭和」の副読本的なものを作らなければと思った。

ろう者の歩みは手話学習者にとり大切な学習課題であり、手話技術よりも先行して学ばなければならない課題と考えている。

副読本を兼ねて「続 目覚めのとき 昭和」から学ぶろうあ運動とろうあ者のくらしを順次HPへ掲載して行きたい。

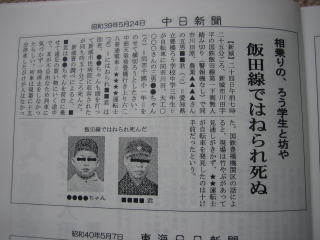

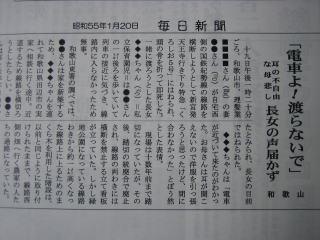

昔、踏切でろう児(者)が何人もはねられた!

遮断機の無い踏切が多く、警報機があっても聞こえないためにはねられる事故が多かった。現在は遮断機付きの踏切が多く、ろう児の踏切

事故はあまり聞かないが、昔の踏切はろう児(者)には本当に危険だった。

「続 めざめの時 昭和」のP128には飯田線で豊橋ろう学校の中学部三年の生徒が、P130には渥美線での事故が載っている。

危険を予知するのに「音」がいかに大切かを理解できる。聴者には気づかない「ろうあ者問題」の一例です。

P128 飯田線の事故(昭和39年) |

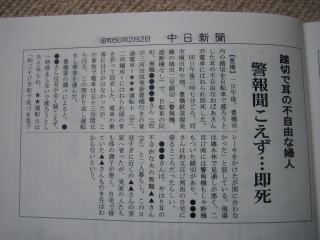

P131 和歌山での事故(昭和55年) |

P130 渥美線の事故(昭和50年) |

ろうあ者大会スローガンの変遷を見ると「ろう者の当時の願い」がわかります。

この冊子にはろうあ大会の写真と新聞記事が載っているが、スローガンの変遷がよくわかる。

第8回全国ろうあ者大会 昭和33年5月(東京日比谷公会堂) P22

スローガンは

・ ろうあ者の養老院設置

・ ろうあ者完全雇用の実施

徳川義親氏 |

秩父宮妃 |

P22の写真ではこの2つのスローガンが写っているのみだが、他にも手話の出来る福祉士、運転免許獲得があったのでは?と思う。

現在の大会と異なるのは、皇族方や旧華族を名誉職としてお迎えしていたこと。まだまだ「障害者の立場は弱く」、お願い活動が主体だった。

まだまだ「手話の社会的認知も低く」、「運転免許も取得出来ない」、「ろうあ者の立場は弱い」時代だった。

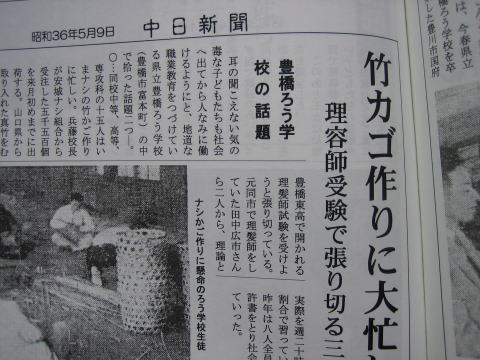

昭和36年 豊橋ロウ学校には竹工科がありました。

|

昭和39年 豊橋で全国二番目の手話サークルが誕生した。

この頃は「てばなしともの会」と言っていた。

「

第15回東海ろうあ者大会 (昭和41年3月津市にて) P30

スローガンは

・ TV視聴料減免、字幕の挿入

・ 軽自動車免許を与える

・ 鉄道割引の制限撤廃

・ 身障者養老院を建設

・ ろうあ児の早期教育施設の設置

・ ろうあ者雇用の適切な対策

・ 都道府県に手話のわかる福祉司を配置

|

スローガンも多くなりました。昭和48年の免許取得に補聴器使用可となるまでには後7年!

第17回東海ろうあ者福祉大会、第17回愛知県ろうあ者福祉大会(昭和42年犬山市) P35

スローガンは

・ 手話のわかる福祉司と相談員の配置

・ ろう児の早期教育

・ TV視聴料の減免、字幕挿入

|

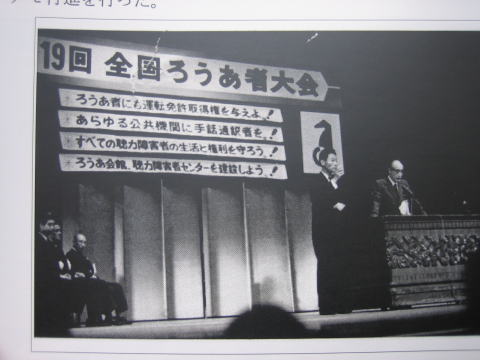

第19回全国ろうあ者大会(昭和45年5月東京日比谷公会堂) P46

スローガンは

・ ろうあ者にも運転免許取得権を

・ あらゆる公共機関に手話通訳者を

・ すべての聴覚障害者の権利を守ろう

・ ろうあ会館、聴力障害者センターの建設

美濃部都知事が挨拶し、貞広さんが通訳をしている。貞広さんは役人。 貞広さんと我が恩師西牟田先生とは広島ろう学校時代の同僚。 |

この昭和45年に厚生省が「手話奉仕員養成事業」を開始した。この事業が起爆剤となり手話サークルが各地に誕生することになる。

この当たりから「権利」が全面に出るようになった。運転免許取得まで後3年!

昭和48年 木曽川荘での愛身連研修会(若き頃の私も写っています。)

|

昭和49年青森にて全国手話通訳問題研究会が結成されました。

|

昭和50年 豊橋ろうあ者福祉大会も大きな記事で掲載されていました。

|

昭和50年 豊川で初めて手話講習会が開催されました。

|