から落ち目になって、豊川稲荷へ人気が移ったとの伝説がある。

![]() 江戸中期までは繁盛していたが、豊川稲荷へ狐を婿養子に出して

江戸中期までは繁盛していたが、豊川稲荷へ狐を婿養子に出して

から落ち目になって、豊川稲荷へ人気が移ったとの伝説がある。

|

|

|

|

|

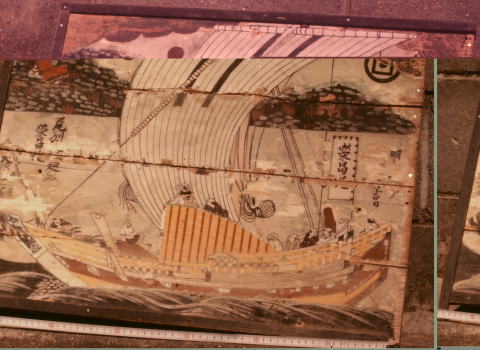

| 焼失前の西島稲荷 | 源平合戦絵馬 | 縁起のいい恵比寿絵馬 | 廻船問屋の船絵馬 | 色っぽい大根絵馬 |

西島神社(稲荷)は豊川の下郷と言われる場所にあり、江戸時代中期に大変繁盛した稲荷さんです。

この社には沢山の絵馬が奉納されていました。江戸の宝暦、明和年間のものが多く、庶民から「えらいさん」まで

いろいろな絵馬が奉納してありました。

私が、偶然の成り行きで「姫街道の自然と史跡を守る会」へ入会し、歴史に興味を持ち、豊川の歴史を尋ねるうちに、

西島稲荷には多くの絵馬があり、豊川稲荷の本家筋と聞き、一度見たいと思い出かけました。

西島稲荷は小さな社で、その古い本殿の中に雑然と絵馬が飾られていました。沢山ありました。古そうでした。

このことを守る会の仲間に話すと、浜松の会員から「一度整理に行こう」と調整を頼まれてしまいました。

地区の方と調整して、昭和48年3月に絵馬の調査・手直し・整理を行い、絵馬目録を作成しました。

その数は、年代不明の絵馬を含めて総計137枚ありました。絵馬として入るかどうかわかりませんが、刀の奉納も数多くありま

したが、太平洋戦争中に供出されて額だけとなっていました。

私達の調査後に、残念ですが西島稲荷は放火で全焼し、絵馬も焼失してしまいました。

昭和48年の調査の時、主だった絵馬をカラー写真で記録してありました。その調査が無ければわからななったかも知れない絵馬を

あらためて整理してみました。

こんなに色々な絵馬があったことを皆さんに知っていただきたいと思いこのHPへ掲載します。

この数々の絵馬を見ますと、江戸の人々の生活や発想も結構豊だったのではと思いました。大きさもいろいろ、絵の内容も豊で庶民

と思われる「卯年女」などもありました。現代の絵馬は、ワンパターンの絵柄で、合格とか良縁とか現実的なことを書くことに決まっている。

大きさも同じ。個性もない。この江戸の絵馬には「欲望ギラギラ」が見られない。ほっとするような絵馬を眺めて、江戸時代を再び学びた

いと思った。

江戸時代の奉納絵馬が沢山ありました。 補修後に本殿に整理した後の写真です。 整理前は雑然としていました。 |

大きな額もありました。 この写真で色々な額があったことがわかり ます。 |

整理前の情景 梁に無秩序に納められていた。 |

姫街道の自然と史跡を守る会調査の絵馬目録と絵馬を合わせてみました。

(調査 昭和48年3月25日 浜松3名 豊川2名)

※ 30点の絵馬の写真が残っていました。

・ 「奉懸御寶前」 花車 宝暦13(1763年) 三州吉田船町浅井氏 縦46㎝ 横60㎝

約250年前の絵馬です。これが一番古かった。

・ 「神馬」 宝暦13(1763年) 午年男 縦33㎝ 横40㎝

・ 絵判読不明 明和2(1765年) 寅年女子敬白 縦14㎝ 横20㎝

・ 神馬に跨り鞭打つ武者 明和2(1765年) 稲荷大明神 縦23㎝ 横52㎝

躍動感に溢れた絵馬

・ 「奉懸御寶前」 薙刀を持った法師二人 明和3(1766年) 松野氏 縦40㎝ 横55㎝

鮮やかな色がまだ残っていました。この松野氏は雨谷の松野太郎左エ門さんか?

・ 神馬を猿が手綱を引いている 明和3(1766年) 縦25㎝ 横40㎝

・ 「奉納御寶前」 竜の絵 明和3(1766年) 大竹氏 兼舜 縦25㎝ 横40㎝

・ 源平合戦 那須与一扇の的 明和2(1765年) 伊藤昌行 縦58㎝ 横75㎝

これも大額。残念なのは色落ちが激しかった。

・ 源平合戦 明和3(1766年) 加茂村丑年男 縦42㎝ 横58㎝

これも色がよく残っていました。

・ 白鷹 明和4(1767年) 遠州都田邑 願主鳥居氏 縦48㎝ 横77㎝

腕のいい絵師が描いたのか、なかなかの絵馬でした。

・ 赤鳥居と眷属神(狐)二体 明和4(1767年) 卯年女敬白 縦26㎝ 横40㎝

・ 赤鳥居と眷属神(狐)一体 明和4(1767年) 緒願成就 縦25㎝ 横40㎝

・ 奉掛御寶前 眷属神(狐)一体 明和4(1767年)卯年女敬白 縦14㎝ 横20㎝

・ 逆立ちした眷属神(狐)一体 明和4(1767年) 縦40㎝ 横55㎝

大喜こびで、踊っているようで、楽しげな狐さん

・ 奉掛御寶前 緒願成就 明和4(1767年)亥年男 三州西尾住 峯村 理元敬白 大根二本 縦25㎝ 横40㎝

こんなに色っぽい絵馬もありました。

・ 奉掛御寶前 天狗二人と牛若丸 明和5(1768年) 吉田 中森氏 縦75㎝ 横43㎝

歴史の逸話を絵にすることが流行したのでしょうか?

・ 赤鳥居 緒願成就 明和6(1769年) 尾州知多郡林木村 竹内伊右衛門謹白 縦58㎝ 横70㎝

お稲荷さんには赤鳥居、尾張の奉納者も多い、人気が有った証明

・ 赤鳥居 緒願成就 明和6(1769年) 縦27㎝ 横42㎝

・ 帆掛商船 明和6(1769年) 尾州 大坂廻船 桑名屋 大橋松右衛門 縦50㎝ 横65㎝

この絵馬が一番鮮やかな色で残っていました。

・ 奉掛御寶前 公家の夢枕に弁天様 明和6(1769年) 縦75㎝ 横43㎝

・ 奉掛御寶前 神馬 明和8(1771年)岡崎城下 松本氏 縦52㎝ 横79㎝

しっかりした作りの、大きな絵馬でした。

・ 奉掛御寶前 大江山の鬼退治 安永6(1777年) 三州岡崎寺町 加藤長五郎 山豫如画印 縦65㎝ 横90㎝

奉納額で一番大きな物でした。

・ 奉上御寶前 恵比寿の鯛釣り 安永6(1777年) 三州渥美郡高師村 石原与右衛門 縦55㎝ 横63㎝

・ 奉掛御寶前 牛若丸と弁慶 天明2(1782年) 縦33㎝ 横45㎝

牛若丸は江戸時代もスターだったのか?

・ 奉上御寶前 赤子の初参り 寛政12(1800年) 岡崎篭田新町 願主申年男 縦63㎝ 横90㎝

庶民の初参りのようで、一番人が多く描かれていました。

・ 奉掛御寶前 翁が神馬を引く 文化元年(1808年) 願主吉田 石田氏 縦35㎝ 横48㎝

恵比寿様に鯛とお米、これは縁起がいいです。

・ 神宮皇后の三韓征伐出陣の絵 池田氏 廣延花押(年代不明) 縦33㎝ 横42㎝

・ 奉掛御寶前 年代不明 和泉城内氏

・ 奉納御寶前と読める 年号不明 江戸南なんとかと読める 奉納時は艶やかだったと思われる額

・ 奉納御神前 太陽と波と千鳥 年代不明

・三河万歳?恵比寿さんと鯛? 年代不明

・ 奉掛御寶前 獅子 年代不明 奉納友国村岩崎氏

・ 赤鳥居と本殿と松 大額だったが年代等不明

・ はく落が激しいが加藤清正の虎退治?素手なので違うかも? 年代等不明

・ 赤鳥居と眷属神二体 明和9年 石州 卯年男 残念ながらこの絵馬は写真には残っていなかった。

多分この石州(島根県)が奉納者で一番遠いと思われる。次が和泉と江戸でした。

絵馬の整理中の写真です。

|

浜松の渥美さんの指示で並べました。 |

隣の経堂には納経が沢山ありました。 |